안녕하세요. 아솔내과 인공신장실 원장 김선미입니다.

건강검진이나 병원에서 “신장기능이 떨어졌다” 라고 들으시는 경우가 있습니다.

신장기능을 혈액검사에서 어떻게 알 수 있을까요?

신장기능 평가에는 혈액검사에서 “사구체여과율”이라는 것을 봅니다. 오늘은 사구체 여과율은 무엇인지, 그리고 측정법 (+추정법)까지 알아보도록 하겠습니다.

1. 사구체란

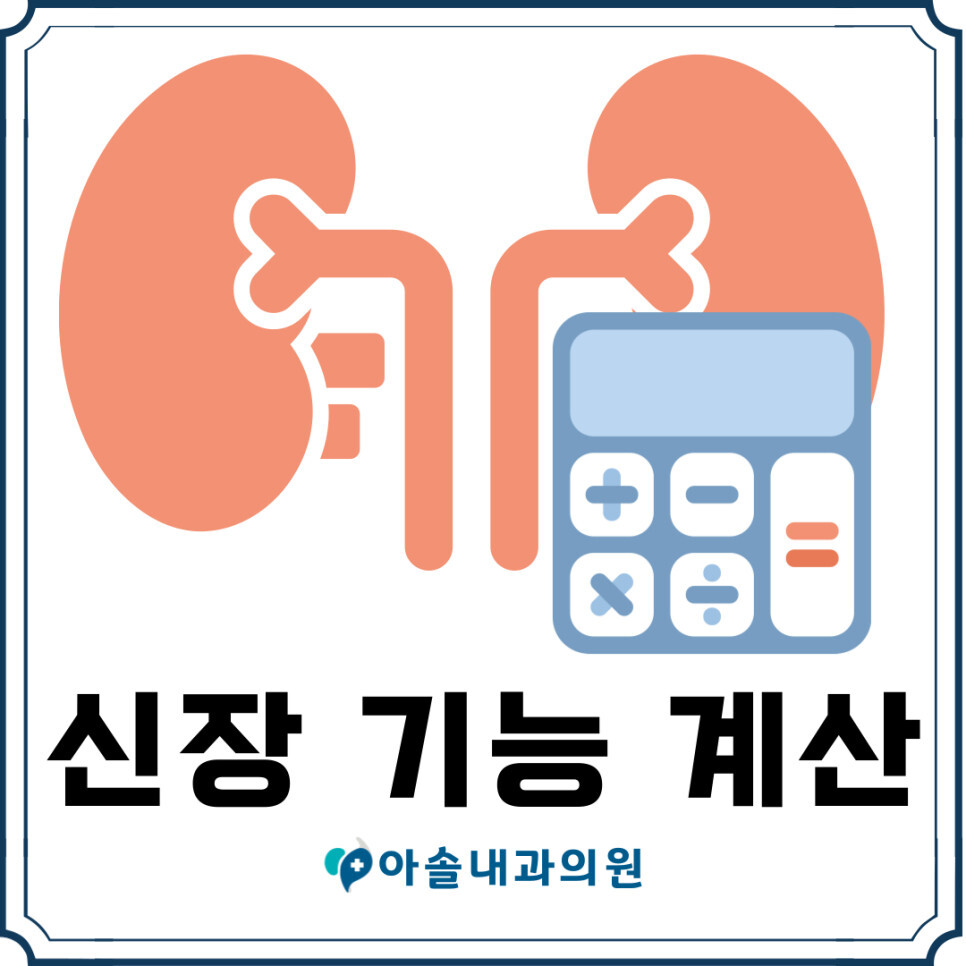

콩팥은 아주 세밀한 모세혈관의 집합체라고 할수 있습니다.

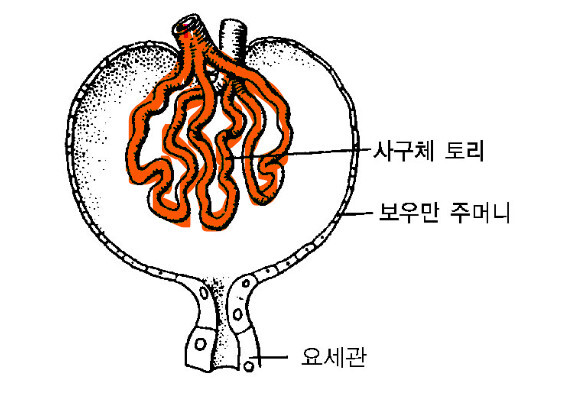

콩팥소체는 약 200um로 머리카락 두께정도의 크기를 가졌는데, 콩팥소체는 사구체와 사구체를 싸는 보우먼 주머니로 이루어져있습니다.

콩팥을 구성하는 아주 많은 구조들이 있으나 오늘은 사구체에 대해 우선 간략히 알아보려 합니다.

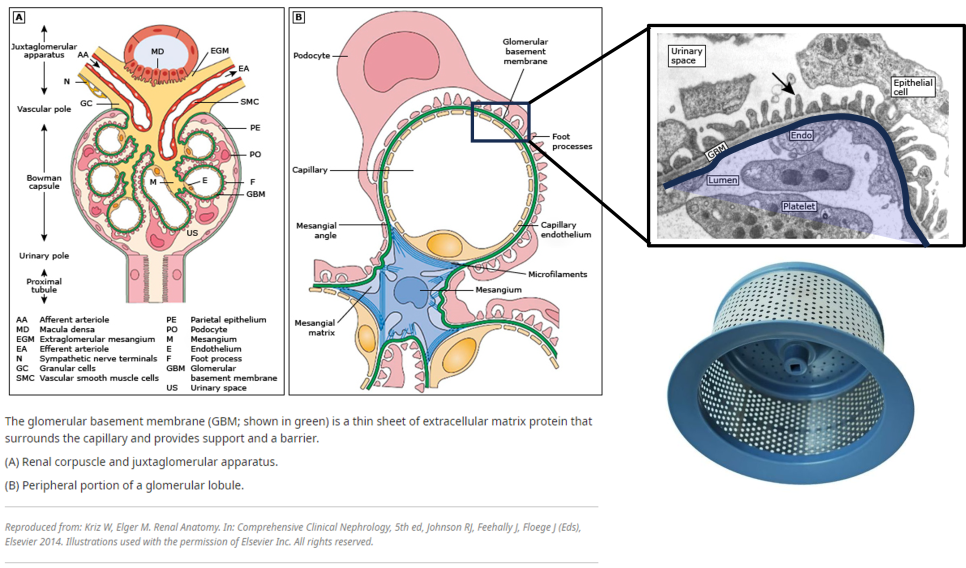

사구체는 기본 “여과”단위입니다. 혈액이 여과되려면 사구체(모세혈관)과 보우먼주머니 사이의 내피세포층, 기저막, 상피세포층을 통과해야합니다. 마치 거름망 같기도 합니다. 걸러져 여과된 혈액은 사구체 아래의 세관(tubule)을 거치면서 재흡수/분비과정을 통해 소변을 만들어 배출합니다.

소변을 만드는 것은 콩팥의 가장 중요한 기능이라 할수 있습니다.

위에서도 언급했듯이, 소변을 만드는 과정은 사구체에서 일어나는 혈액의 “여과”부터 시작합니다. 사구체의 여과장벽을 통해서 여과되는 양은 하루에 180L에 달하지만, 요세관의 여러 부분을거치면서 선택적으로 재흡수, 분비, 농축을 하는동안 99%는 재흡수되고, 최종적으로 하루 1-2L의 소변만을 배설합니다.

2. 사구체 여과율이란?

사구체 여과율(Glomerular filteration rate, GFR)은 콩팥에서 단위시간 당 여과되는 여과액의 양, 즉 여과 속도(ml/min or L/day)를 사구체 여과율이라고 하며, 이는 콩팥기능을 나타내는 중요한 지표힙니다.

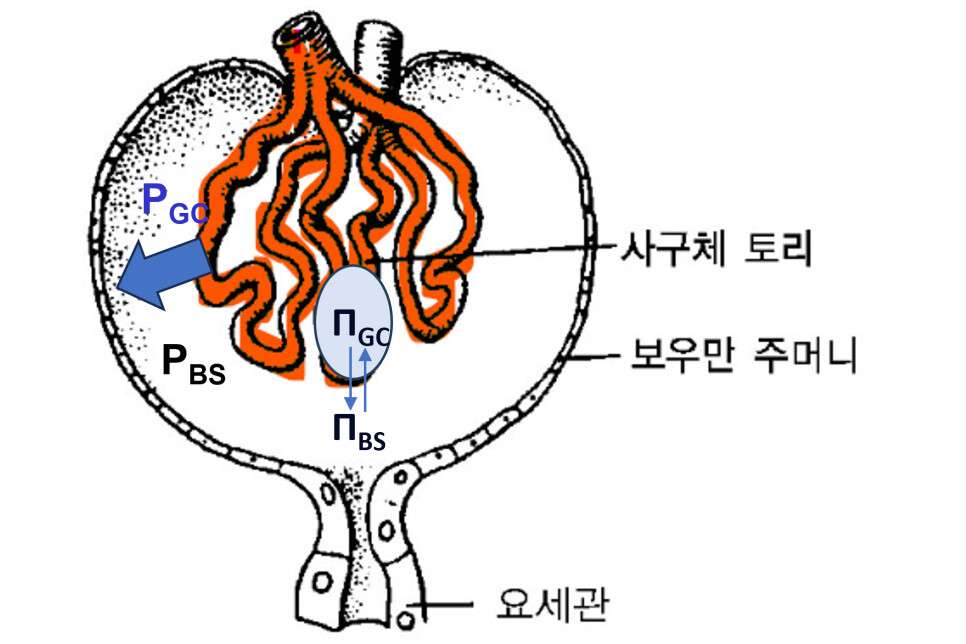

사구체여과율은 여과장벽 사이의 압력차에 의해서 결정됩니다.

- 사구체모세혈관 내에서 액체를 혈관 밖으로 밀어내려는 정수압( PGC)

- 보우만주머니 내의 정수압( PBC)

- 액체를 사구체 모세혈관 내로 잡아당기는 삼투압(ΠGC)

- 액체를 보우먼주머니로 내로 잡아당기는 삼투압(ΠBC)

즉, 순여과압 = [(PGC-PBC)]-(ΠGC-ΠBC)]=10mmHg

사구체여과율 GFR=Kf x [(PGC-PBC)]-(ΠGC-ΠBC)] *Kf=한외여과계수

따라서 사구체여과율에 영향을 주는 인자는 아래와 같습니다.

- 한외여과계수 Kf의 변화

- 사구체모게혈관 내 정수압( PGC) 의 변화

- 사구체모세혈관 내 삼투압(ΠGC)의 변화

- 콩팥 혈장 유량의 변동

3. 신장 기능 측정 방법

1). 청소율(Clearance) 개념의 사구체여과율

사구체여과율(GFR)은 신장의 배설 기능을 나타내는 지표로 신장 기능 측정에 중요한 개념입니다.

일반적으로 어떤 물질 A가 사구체에서 여과되어 요세관에서 전혀 재흡수/분비되지않는다는 조건을 가정하면

시간당 사구체를 통해 여과된 A의 양 = 시간당 소변으로 배설된 A의 양입니다.

시간당 여과된 A의 양 = A의 혈중농도 x 사구체여과율

시간당 배설된 A의양= A의 소변중 농도 x 소변량

즉, 사구체 여과율 = A의 소변 중 농도 x 소변량 / A의 혈중 농도

GFR (ml/min) = Urine concentration of A (mg/dL) x Urine volume (ml/min) /

Plasma concentration of A(mg/dL)

2). 이눌린 청소율

사구체여과율이 청소율이 되려면 위에서 전제한바와 같이 사구체에서 자유롭게 여과된 후 요세관에서 재흡수/분비되지 말아야 하는데, 이런 조건을 가진 물질이 이눌린(Inulin)입니다.

그러나, 이눌린은 생체내에서 생산되지 않고, 외부에서 미리 계산된 속도로 주입하여 일정한 혈장농도를 유지해야하는 번거로움이 있고, 소변 채취량을 정확하게 확인하기에는 오차가 있을 수 있어 실제로 임상에서는 사용하기가 어렵습니다.

3). 크레아티닌 청소율

이눌린 제거율이 사구체여과율을 검사하는데 가장 이상적인 방법이지만, 검사상 한계가 있습니다.

크레아티닌(Creatinine)은 혈중 농도 및 소변중 농도 측정이 비교적 쉽고 정확하여, 실제 임상에서는 사구체여과율의 측정으로 크레아티닌 청소율(Creatinine clearance)를 많이 사용합니다.

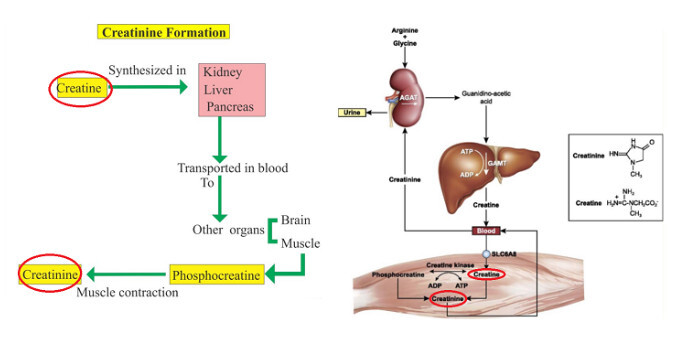

크레아티닌(Creatinine)은 크레아틴인산(Creatine phosphate)의 분해산물로 근육에서 비교적 일정한 양이 생성됩니다. 즉, 크레아틴(creatine)은 간에서 합성되어 근육으로 이동한 후 인산화를 통해 크레아틴인산 형태로 존재하는데, 근육수축 운동이 일어날때 크레아틴인산은 크레아틴키나아제에 의해 크레아티닌(creatinine)으로 분해되고, 이것이 혈액을 통해 소변에서 제거됩니다.

크레아티닌청소율은 1) 콩팥기능이나 2)약제 영향을 받을 수 있어 측정시 주의를 요합니다.

1)콩팥기능이 저하된ㅍ경우, 크레아티닌의 사구체 여과가 감소하더라도 요세관 분비가 증가하여 소변으로 크레아티닌의 배설이 증가할수있고, 혈청 크레아티닌이 증가하면 비크레아티닌 발색물질 비율이 낮아지게 되어 크레아티닌 청소율이 실제보다 높게 측정 될 수 있습니다.

2) 시메티딘, 트리메토프림 등의 약물은 크레아티닌 요세관 분비를 억제하므로 사구체여과율과 관계없이 혈중 크레아티닌 농도를 증가 시킬 수 있습니다.

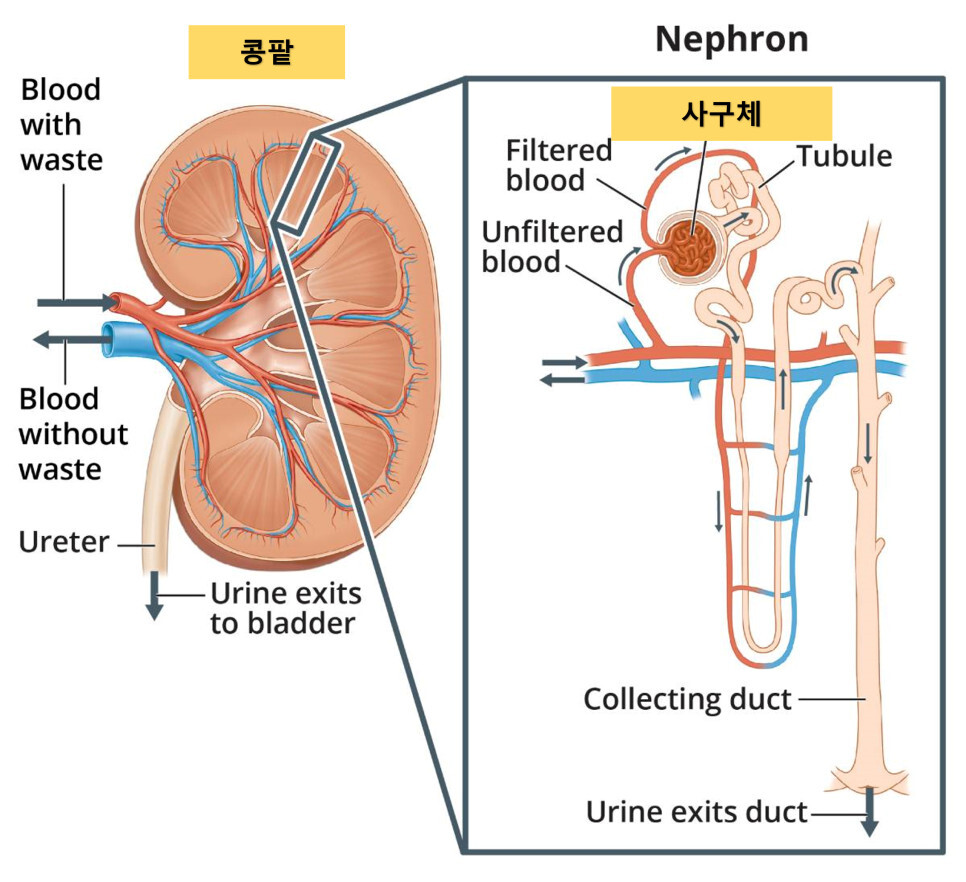

4. 사구체여과율 추정공식( estimated GFR)

임상에서는 24시간 크레아틴 청소율도 24시간 소변을 모아야하는 어려움때문에 사구체여과율을 추정하여 신장기능을 판단하는 경우가 많습니다.

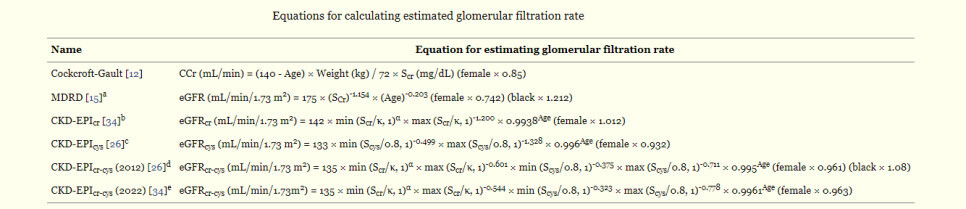

사구체여과율 외에 혈청 크레아티닌 농도나 cystatin C에 영향을 미치는 여러가지 변수 (연령, 성별, 인종, 체중…)을 보정하여 사구체여과율을 추정하는 공식들이 개발되고 있습니다.

(1) Cockcroft and Gault 공식

Ccr (ml/min)=(140-연령)x 체중(kg)/72 x Scr (mg/dL)

이 공식은 249명의 평균연령 57세의 백인남자에게서 도출되었고, 나이가 들면서 크레아티닌 생성과 체중이 감소되는것은 고려하였으나, 당뇨나 신장이식은 고려되지 않았던 공식입니다. 연구대상에서 비만이 많지 않아 체중이 근육량과 상관관계가 높았으나 보통의 사람들은 체중이 높으면 체지방이 높은 경우가 많아 실제 사구체여과율과는 차이가 있을수 있어 임상에서는 잘 사용하지 않고, 약물 용량을 결정할때 사용합니다.

(2) MDRD공식

GFR(ml/min/1.73m2) = 175 x (Scr )-1.154 x (연령)-0.023 x 0.742(if 여자) x 1.21 (if 흑인)

1999년 발표된 공식으로, 체표면으로 보정된 eGFR공식입니다. 연령, 인종, 성별을 이용하여 구분하였으며, IMDS방법으로 측정한 크레아티닌을 사용합니다.

MDRD공식은 평균 사구체여과율 40 , 평균연령 51세 남자, 주로 백인(88%)에서 도출된 공식으로 신이식환자나 당뇨병환자는 포함하지 않았습니다.

국내의 한 연구에서도 MDRD 공식을 도출하여 한국인계수는 1.09825로 보고하기도 하였습니다.

MDRD공식은 만성신장질환자들을 대상으로 도출된것이라, 정상에 가까운 GFR을 보이는 경우에는 정확도가 약간 떨어지는데, 사구체여과율이 과소평가되어 정상이 CKD3기로 분류되기도 합니다.

(3)CKD-EPI공식

GFR (ml/min/1.73m2)=

141x min(Scr/k, 1)a x max (Scr/k, 1)-1.209 x 0.993연령 x 1.018(if 여자) x 1.159(if 흑인) ** k = 0.7(여자), 0.9(남자), a=-0.329(여자), -0.411(남자)

MDRD공식이 정상이거나 정상에 가까운 GFR을 보이는 경우 덜 정확한 단점이 있어 이러한 제한점을 극복하고자 고안된것이 CKD-EPI입니다. 이 공식은 GFR 90ml/min/1.73m2이상과 미만을 모두 포함하여 보다 넓은 범위의 GFR을 대상으로 하였습니다.

https://ksn.or.kr/general/about/check.php

위의 공식은 위의 대한신장학회 사이트에서 본인의 연령, 혈청크레아티닌수치를 입력하여 쉽게 구해볼수 있습니다.

사구체여과율이 60 ml/min/1.73m2이상 인 경우에는 MDRD보다 CKD-EPI공식이 더 정확하다고 알려져 있습니다.

개인에 따라 혈청 크레아티닌에 차이가 있을 수 있는데, 크레아티닌의 생성(근육량, 식이), 세관배설정도(약물, 급성신부전여부) 뿐 아니라 간기능에도 영향을 받을 수 있어 주치의들은 이런 제한점을 숙지하고 추정 사구체여과율을 해석해야합니다.

즉, 근육량이 감소한 환자(고령, 만성간부전, 암) 환자에게서는 혈청 크레아티닌을 사용한 GFR이 과대평가될수 있고, 근육량이 많거나(보디빌더, 운동선수) 요리된 붉은 고기를 많이 섭취한 환자는 혈청 크레아티닌을 사용한 GFR이 과소평가될수 있습니다.

이럴 경우 혈청 cystatin C를 확인해볼수 있습니다.

4). 혈청 cystatin C

크레아티닌 외에 GFR을 추정하기 위한 내인성 표지자로 혈청 cystatin C는 1985년 처음 제안되었습니다.

혈청 cystatin C농도는 크레아티닌에 비해 사구체여과율와 더 정확한 연관성이 있다고 알려져 있고, 초기 신기능 저하를 감지하는데 혈청 크레아티닌 보다 더 민감하다고 보고되고 있습니다.

Cystatin C는 사구체에서 자유롭게 여과되고, 요세관 분비는 안되지만 근위요세관에서 재흡수가 되며 분해대사가 일어나는데, cystatin C는 체내의 모든 유핵세포에서 일정한 속도로 생성되고, 연령, 성별, 체중, 근육량에 영향을 받지 않는다고 합니다만!!

남자, 과체중에 의해 증가되고, 갑상성기능장애, C-반응단백, 체지방량, 당뇨등에 의해서도 영향을 받는다고 보고되기도 하였습니다. 그러나 측정에 시간이 걸리고, 가격이 비싸며, 혈청 크레아티닌 이용한 공식에 우월하게 정확하다고 밝혀져 있지 않아 임상적으로는 많이 사용되고 있지 않습니다.

5). cystatin C와 Creatinine을 같이 사용

사구체 여과율 추정공식을 더 정밀하게 하기위한 노력이 계속되고 있고, 2012년 혈청 크레아티닌과 cystatin C를 함께 적용한 공식이 제안되었습니다. 2012년 KDIGO guideline에서는 환자에게서 신장기능을 처음평가할때, CKD-EPI공식을 우선 사용하되, 혈청 크레아티닌 단독으로 추정된 사구체여과율이 45-59ml/min/1.73m2로 감소된 환자에게서 만성신부전을 확진하거나 혈청 크레아티닌만을 사용하기 부정확한 상황에서는 2012년 제시된 cystatin C와 sCr을 함께 쓴 공식을 적용하도록 권고하였습니다. 2022년 National Kidney Foundation Laboratory Engagement Working Group의 지침에서는 인종을 제외하고 2021년 CKD-EPI 개정 공식을 도입할 것을 권고하고 있습니다.

5. 마무리

이상 신장기능을 평가할때 사용하는 사구체여과율과 추정 사구체여과율에 대해 알아보았습니다.

사구체여과율 이외에도 소변검사와 신장 초음파 등을 통해 신장기능을 평가하며, 필요시 신장조직검사를 통해서도 신장 기능이 떨어진 이유를 확인하는 검사가 필요할 수 있습니다.

최근, 당뇨병, 고혈압이 늘어나는 추세이고, 신장자체의 질환으로도 신장기능이 떨어지는 경우가 있습니다.

신장기능이 떨어질 경우정확한 평가와 원인분석이 중요하겠습니다.

당신이 좋아할 만한 콘텐츠

by Google Adsense

당신이 좋아할 만한 콘텐츠

by Google Adsense