안녕하세요.

검단아솔내과 정도영원장입니다.

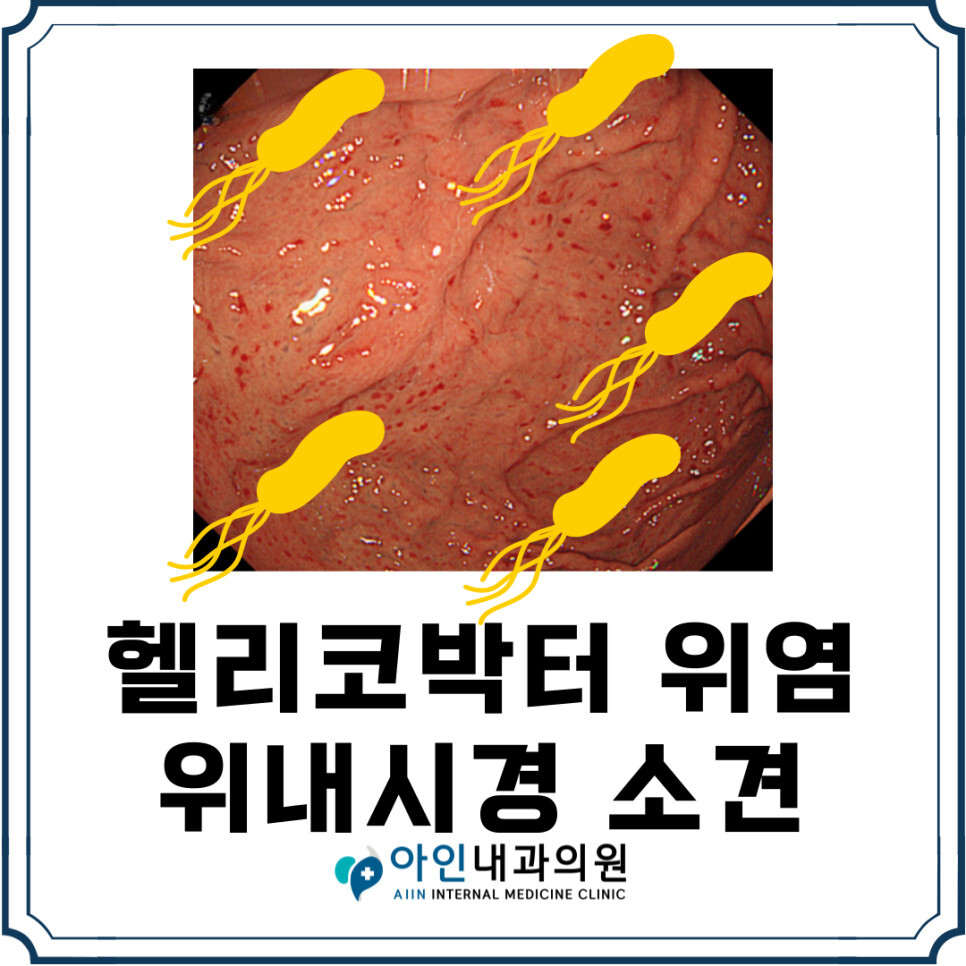

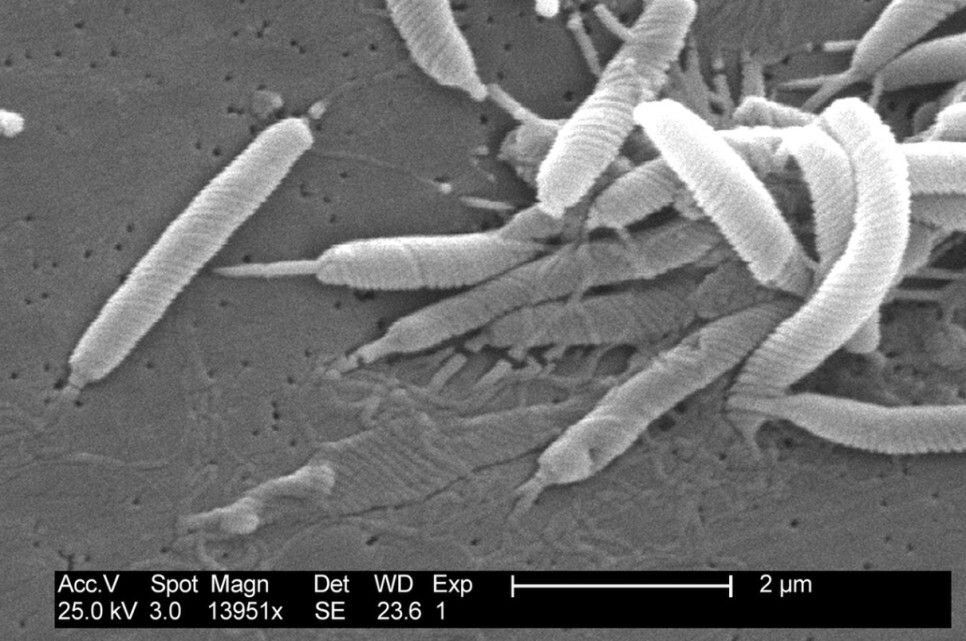

헬리코박터 파일로리균은 위에서 기생하는 균으로, 헬리코박터 감염시 위내시경에서 보이는 위의 변화는 어떨까요

출처 :

Korean J Gastroenterol Vol. 72 No. 5, 229-236

대한내과학회지: 제 98 권 제 3 호 2023 헬리코박터 파일로리 감염의 진단 및 내시경 소견

1. 헬리코박터 균의 감염(헬리코박터 위염)

헬리코박터 파일로리(Helicobacter pylori, H.pylori)는 40년전 처음 존재가 알려진 이후 소화성 궤양, 위점막 연관 림프종, 위암 등 다양한 위장질환과 연관되어 있는것이 밝혀졌고, 특히 위암과의 연관성으로 인해 WHO에서 H. pylori를 제 1군 발암물질로 규정했습니다.

최근 위내시경 기기의 해상도가 좋아지고, 기술이 발전하면서 위점막 및 혈관상의 세밀한 부분까지 관찰하고 분류하는 것이 가능해졌고, 이를 사용하요 H.pylori의 감염과 현감염, 기감염 등이 위점막의 특정 소견과 연관성에 대해 다양한 연구들이 진행중입니다.

Kyoto 분류에서는

- H.pylori의 미감염(감염이 안된 상태)

- 현감염(현재 활동적으로 감염된 상태)

- 기감염(비활동성으로 감염된 상태)

분류하여 볼 수 있습니다.

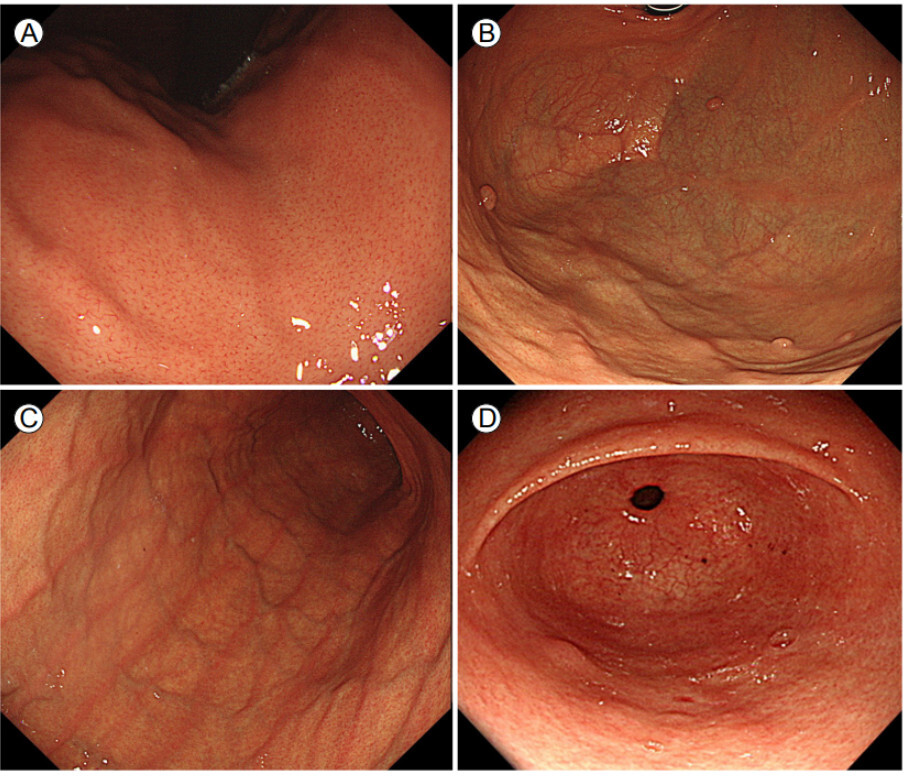

2. H.pylori의 미감염 내시경 소견

- A. 균일한 혈관상 : H.pylori에 감염안된 위의 위저선 점막은 규칙적으로 배열한 미세한 붉은 혈관상이 보임.

- B. 위저선 용종

- C. 선상발적

- D. 융기형 미란: H.pylori감염시에도 융기형미란은 보일수 있고, 진통소염제 (NSAID)사용시에도 관련이 있을수 있어 판단에 유의가필요

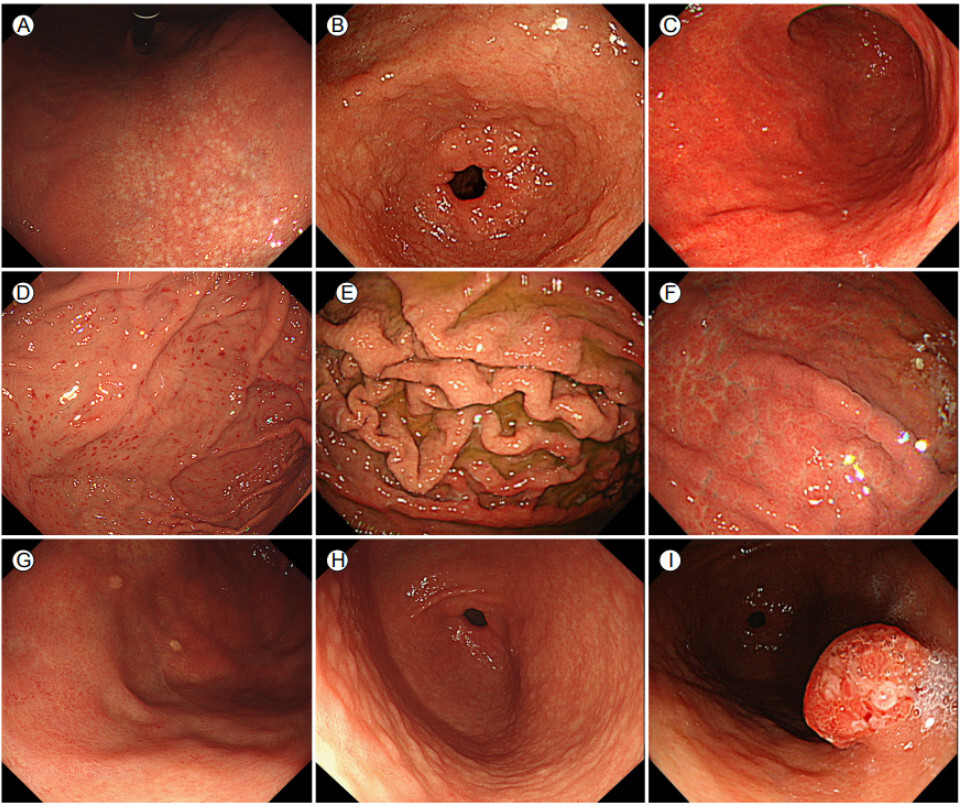

3. H.pylori의 현감염 내시경 소견

H.pylori 감염과 관련된 내시경소견은 위의 중간인 체부에서 뚜렷하게 나타납니다.

위축과 장상피 화생 (A, B) : 내시경 검사에서 회백색조의 편평 융기가 다발성으로 보입니다.

미만성 발적(C): H.pylori로 인한 염증을 동반한 위점막에서는 미만성발적을 보이는데, 이유는 점막 표층에 존재하는 모세혈관의 울혈과 확장으로 점막 전체가 붉은 발적을 띱니다. 1mm 미만의 다발성 점상출혀부터 위체부에 광범위한 발적까지 다양한 형태로 보일 수 있습니다.

B.장상피화생(Intestinal metaplasia)

C.미만성발적(Diffuse redness)

D. 점상발적(Spotty redness)

E. 비후된 주름(Enlarged folds)

F. 점막부종 (Mucosal edema

G.황색종 (Xanthoma)

H.점막 결절(Mucosal nodularity)

I.소와상피과증식 용종 (Foveolar hyperplastic polyp)

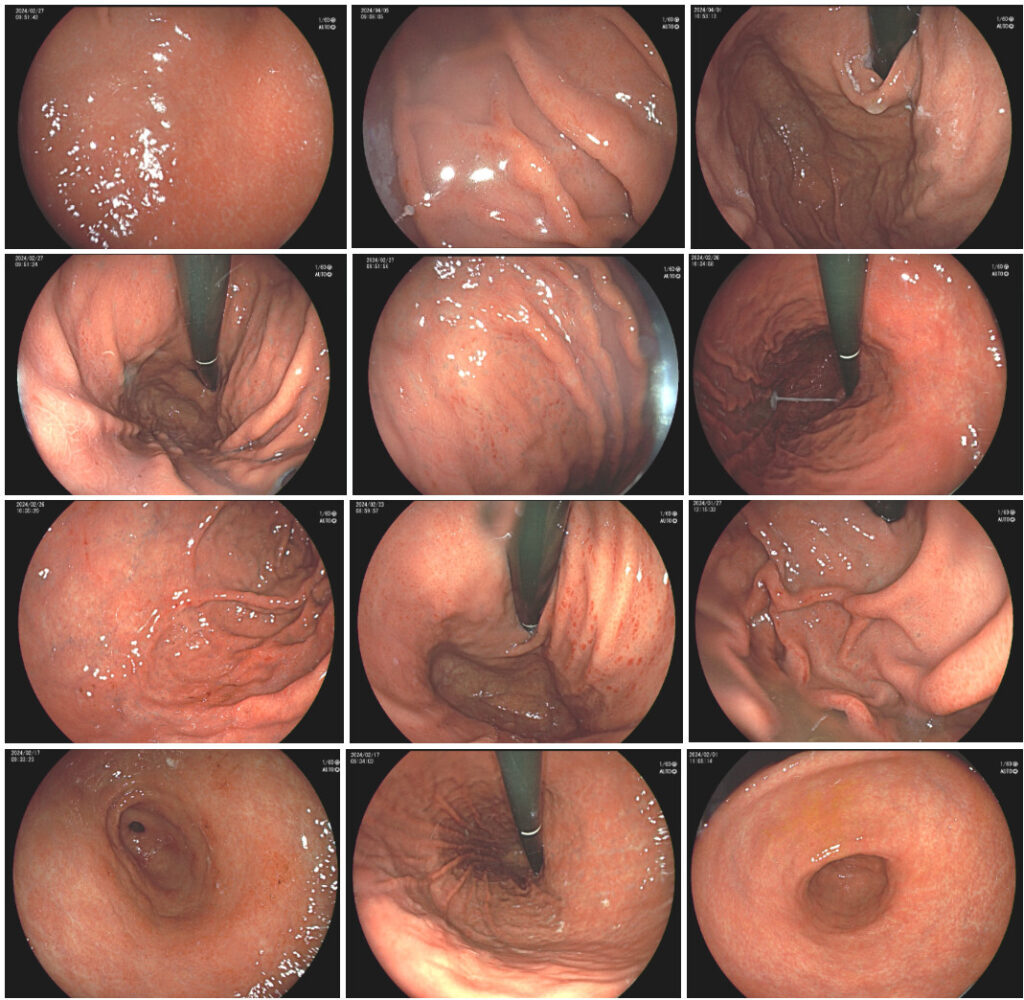

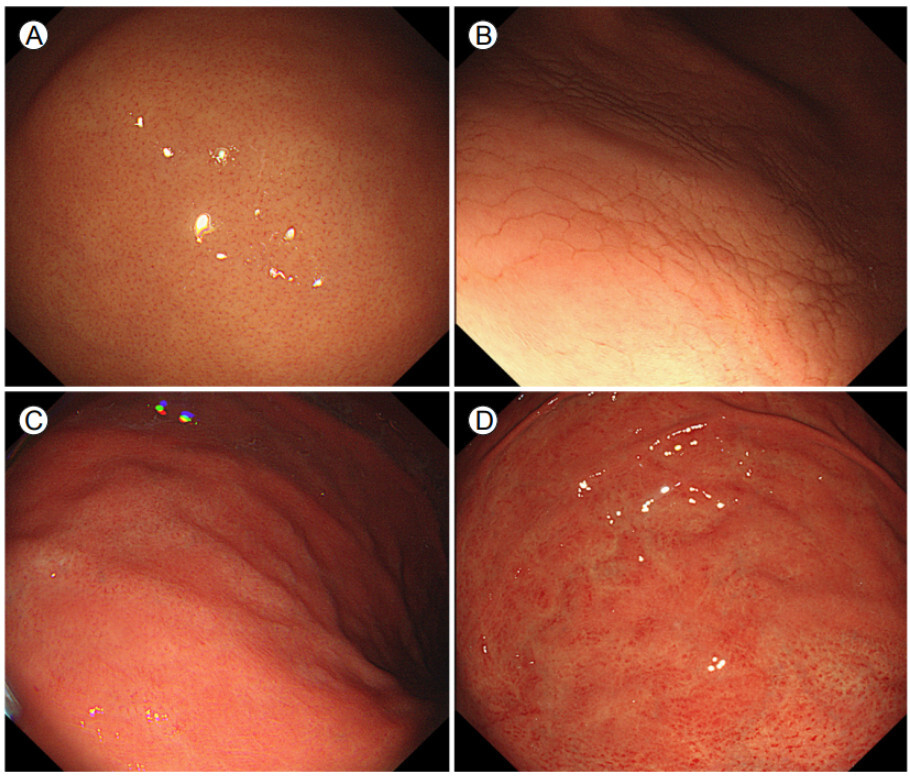

아래는 아솔내과에서 확인한 헬리코박터 파일로리 현감염증의 위내시경 사진입니다.

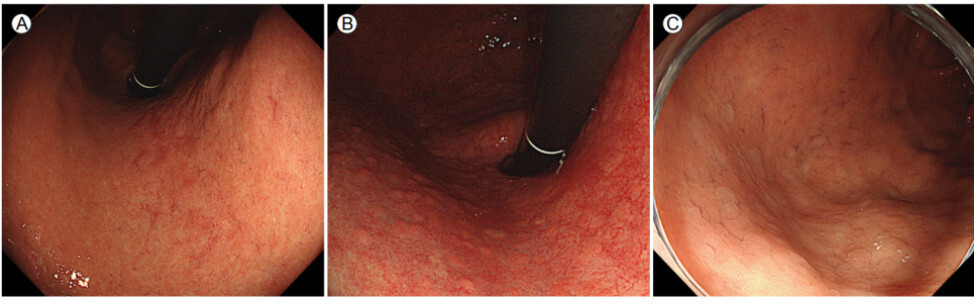

4. H.pylori의 기감염 내시경 소견

H.pylori 제균 치료 후 위점막의 내시경 소견이 호전되는데, 이는 만성적인 염증이 줄어들어 보이는 변화입니다.

이러한 염증 반응의 호전은 제균치료 직후부터 몇년 간에 걸친 장기간의 변화를 보이므로 제균치료 후의 내시경 관찰시기에 따라서 H.pylori현감염 소견과 기감염 소견들이 동반되어 발견될 수 있습니다.

A. 발적

B. 지도상발적

C. 다발성 백색 편평 융기

5. 근접 점막 패턴을 이용한 헬리코박터 위염의 예측

내시경 선단부를 위 체부의 점막에 근접하여 점막의 패턴을 분석하여 H.pylori 감염 상태를 예측하는 국내연구에서

점막 패턴을

- 정상혈관 :H. pylori양성확률 9.4%

- type A. 모자이크패턴의 점막 (그림 B) : H.pylori 양성 확률 87.7%

- type B. 미만성균질적 발적(그림C): H.pylori양성확률 98.1%

- type C. 비정형 패턴(그림D): H. pylori양성확률 90.9%

로 나누어 구분했습니다.

6. 헬리코박터 위염 마무리

헬리코박터 위염은 위내시경에서 위점막 발적, 미란, 위축, 점액 변화 등으로 관찰됩니다. 감염이 확인되면 위염의 악화 및 위암 위험을 줄이기 위해 제균 치료가 필요합니다. 적절한 시기의 치료가 만성 위염과 합병증을 예방하는 핵심입니다. 위내시경 소견과 검사 결과를 바탕으로 소화기 전문의와의 상담이 중요합니다.

당신이 좋아할 만한 콘텐츠

by Google Adsense

당신이 좋아할 만한 콘텐츠

by Google Adsense